鉄道唱歌 関西・参宮・南海編の歌詞(須磨寺・敦盛・青葉の笛など)について、わかりやすく解説してゆきます!

まずは原文から!

青葉の笛は須磨寺に

今ものこりて寳物の

中にあるこそあはれなれ

さらに読みやすく!

青葉の笛は 須磨寺に

今ものこりて 宝物の

中にあるこそ あわれなれ

さあ、歌ってみよう!

♪あおばのふえはー すまでらにー

♪いーまものこりて ほうもつのー

♪なーかにあるこそ あわれなれー

神戸駅→兵庫駅→鷹取駅→須磨駅→舞子駅→明石駅→加古川駅→姫路駅→相生駅(旧・那波駅)→岡山駅→倉敷駅→福山駅→尾道駅→糸崎駅→三原駅→海田市駅→広島駅→西広島駅(旧・己斐駅)→五日市駅→宮島口駅→岩国駅→柳井駅→徳山駅→防府駅(旧・三田尻駅)

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ表記

※鉄道唱歌のできた当時(1900年)は、防府駅(旧・三田尻駅)から先は開通していなかったため、徳山港から船で門司(九州)へ

神戸・須磨寺に今もある「青葉の笛」

青葉の笛とは、平氏軍のわずか16歳の美少年だった平敦盛が、その最期に死ぬ間際まで持っていた笛のことです。

「一ノ谷の戦い」で、熊谷直実に敗れた、平敦盛

前回も説明しましたが 、源平合戦 において平氏の若武者であった平敦盛は、残念ながら熊谷直実という武将によって、泣く泣く斬首されてしまいました。

なぜ泣く泣く行ったのかと言うと、それは敦盛が自分の息子と同じぐらいの年齢であり、しかもとても美しい顔立ちの少年だったからです。

そして前回説明した通り、熊谷直実はこのことがきっかけで世の中の無情さ・残酷さを悟ることとなり、出家することになったのです。

須磨寺に今も残る「青葉の笛」

そして討ち取られたされた平敦盛が最後まで持っていた青葉の笛は、須磨寺に宝物として飾ってあります。

その様子を、鉄道唱歌の歌詞では「あはれなれ」と歌っています。

わずか16歳の美少年でありながら討ち取られてしまった平敦盛が最期まで持っていた青葉の笛が、未だに須磨寺に宝物として保存されていることと、また事情からやむを得ず討ち取るしかなかった熊谷直実のことを思うと、やはり哀れみを感じざるを得ないということでしょう。

埼玉県熊谷市の由来となった、熊谷直実

前回も説明しましたが、熊谷直実は、埼玉県熊谷市の名前の由来になった人物です。

埼玉県熊谷市は、新幹線も止まる、秩父方面への交通の要所である重要な街になります。

また、岐阜県多治見市や静岡県浜松市と並んで、「日本一暑い街」としても知られます。

熊谷駅の前には熊谷直実の像が建てられています。

熊谷市については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

唱歌「青葉の笛」

そしてこの青葉の笛を歌った、「青葉の笛」という明治時代の唱歌があります。

これは、明治39年に当時の文部省によって発表された唱歌であり、作詞者は鉄道唱歌の作詞者である大和田建樹さんです。

以下に、1番の歌詞のみ引用します。

一の谷の 軍破れ

討たれし平家の 公達あはれ

暁寒き 須磨の嵐に

聞えしはこれか 青葉の笛

「公達」とは、貴いとうとい人という意味です。ここでは、平敦盛のことをいいます。

「暁」とは、朝のことをいいます。

つまり、まだ夜明けの肌寒い須磨の海近くに聞こえてくるのは青葉の笛だ、などの意味になるでしょう。

大和田建樹さんは、鉄道唱歌のこの歌詞のみならずこうした唱歌まで作詞されていますから、よほど平敦盛に対する思い入れが深かったのだろうと推察できます。

一ノ谷ではかなく散った、若者のことをしのぶ

一ノ谷で無念にも散ったわずか16歳の美少年・平敦盛、そして彼を逃がす方法を考えながらも泣く泣く討ち取った熊谷直実。

両者に対する敬意を示しつつ、こうした昔を偲びながらする鉄道の旅も興味深いものがあるのではないかと思います。

須磨寺へのアクセス

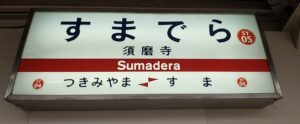

山陽電車・須磨寺駅(神戸市須磨区)

須磨寺へのアクセスは、山陽電車の須磨寺駅が近くて便利です。

三ノ宮駅(神戸三宮駅)・高速神戸駅・新開地駅などから、山陽電車に乗り換えてくればよいでしょう。

兵庫の須磨地域に来たときは、ぜひ須磨寺へ寄っていきたいものです。

コメント